|

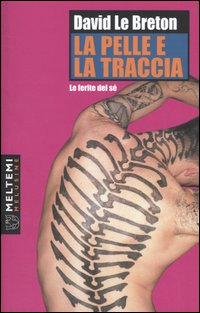

David Le Breton

La

pelle e la traccia. Le ferite del sè

Roma,

Meltemi, 2005, ISBN 88-8353-425-5, Euro

16,00

“i

tagli sono il solo modo per sopportare la sofferenza,

l’unico

modo che trovo in un dato istante per non dover morire”.

Ciò di cui, da più di un decennio, si occupa David Le Breton, è l’antropologia del dolore nella società contemporanea (cfr. ad es. l’omonimo testo Anthropologie de la douleur, Paris 1995, recentemente tradotto da René Capovin, sempre per Meltemi). Protagonista assoluto della sua riflessione è il corpo, o meglio il modo in cui, nell’Occidente postmoderno, la superficie del corpo, la pelle (soprattutto quella degli adolescenti o dei soggetti a rischio: carcerati, donne vittime di disagi o violenze, ecc., ma anche artisti, santoni o semplicemente persone disturbate), viene tagliata, scorticata, bruciata, ferita, trattata insomma come surrogato di un’identità psichica ormai fragile e destrutturata. Benchè caratterizzato da una certa disinvoltura nell’indicazione delle chiavi interpretative dei fenomeni analizzati (cfr. ad es. l’uso abbastanza ‘libero’ del concetto di morte e sacrificio in Bataille, o di scambio simbolico in Baudrillard), nonchè da una certa ripetitività degli enunciati che un po’ apoditticamente ne spiegano il senso, questo testo di Le Breton ha il merito di imporre all’attenzione del lettore delle terribili pratiche, che vanno ben al di là dell’estetica del corpo – della sua decorazione permanente e dolorosa, ancorchè ludica ed erotica, scelta da milioni di individui: piercing e tatuaggio –, pratiche che altrimenti rimarrebbero segrete: relegate nei testi di psichiatria, di sociologia o nei rapporti stilati dai medici carcerari, le forme di autolesionismo messe in atto da individui apparentemente normali o normalmente marginalizzati resterebbero sconosciute al grande pubblico (chè, come vedremo anche più avanti, di ‘pubblico’ si tratta, invitato a leggere descrizioni minuziose, scenografie di riti o di gesti disperati, proprio come quando li vede rappresentati al cinema o in tv). Nella prima parte del libro, Le Breton si sofferma a lungo su quella che a mio giudizio è la sua tesi portante e rivelatrice: la normalità apparente, addirittura la mediocrità di chi si ferisce il corpo per sfuggire al disagio psichico. A colpire la sensibilità del lettore, infatti, non è soltanto la crudezza della vita penitenziaria, nè la bizzarra interpretazione del dolore e dei riti di passaggio (come la sospensione dei giovani indiani mandan del Nordamerica) fornita dai performers della body art o da sedicenti fachiri postmoderni; quello che emerge e che inquieta più di ogni raccapricciante descrizione di sospensioni o mutilazioni, è il vuoto esistenziale – tradotto forse impropriamente da Le Breton con “sofferenza” – di coloro che ricorrono, in solitudine, alle ferite corporali, attribuendovi un significato, di volta in volta, di protesta, purificazione, punizione, mutamento, distruzione e rinascita, prova, comunicazione, ecc. La mera stratificazione temporale delle cicatrici, siano esse esibite o nascoste, si sostituisce, in tutti questi casi, alla narrazione temporalizzante e consapevole del sè, alla sua auto-biografia – in una parola, alla sua costruzione, profondamente connessa alla capacità di sopportare e tradurre in linguaggio, oltre alla mera (in sè in-significante) corporeità, la profondità dei conflitti psichici inter- e intra-individuali. Si tratta, allora, di un fenomeno epocale di indebolimento della linguisticità dei vissuti, di cui Le Breton intravede la portata, ma di cui solo alla fine del libro denuncia le implicazioni negative – i “limiti”. Anche perchè i primi ad essere presentati dall’autore in questa condizione di afasia emotiva e linguistica, che si traduce in ferita corporale, sono gli adolescenti. Divenuti oggetto di un’attenzione direi morbosa da parte di una certa cultura sociologica, gli adolescenti, com’è noto, non hanno ancora un’identità ben definita, e sono quindi i più esposti, oltre che ad una percezione distorta del proprio corpo (cfr. l’insorgenza dell’anoressia), al rischio dell’autolesionismo. L’identificazione diretta, immediata, con il corpo, porta spesso l’adolescente, per contrasto, ad un esproprio o distacco dalla corporeità, che viene così vissuta in una dimensione allucinatoria – quasi psicotica. Il corpo diviene un “oggetto transazionale”; l’adolescente infierisce su di esso, ne apre l’involucro (la pelle), salvando solo l’integrità del viso (ultimo baluardo della sacertà della persona), per sperimentare, ad ogni costo, una sensazione di esistenza-in-vita: in assenza di un’identità narrante-narrata o in fase di costruzione, è il dolore fisico che deve costituire (o meglio simulare) il nucleo dell’identità, negli attimi fluttuanti della lesione ritualizzata. La ferita è, in altre parole, un’ancora di senso che il soggetto lancia a se stesso, come se si guardasse vivere da un altro mondo. Ed ecco perchè, secondo Le Breton, chi si ferisce non vuole affatto morire, ma, al contrario, vuole disperatamente vivere, e dare un senso alla propria esistenza. Ma, più che trovare se stessi, attraverso la ferita si crea un sè immaginario, allucinatorio appunto, al quale aggrapparsi e attraverso il quale rivolgere messaggi di rimprovero o ricattatorie richieste di aiuto agli adulti circostanti. Le ferite autoinflitte sono inoltre un modo per esorcizzare, si direbbe con una strategia omeopatica, la minaccia dei mutamenti dolorosi legati allo sviluppo: ad esempio, il sangue che cola da un taglio è opposto al sangue mestruale, che indica la futura deformazione del corpo e l’assunzione di responsabilità legate alla maternità... Stando così le cose, Le Breton non dovrebbe accostare quest’ampia gamma di lesioni, praticate soprattutto da ragazze e ragazzi che vivono nelle grandi metropoli occidentali, a quelle che i detenuti (uomini e soprattutto donne) si autoinfliggono in carcere. Si tratta di due fenomeni completamente eterogenei, che solo un’equivoca concezione della “sofferenza” può accomunare in una stessa tassonomia socio-antropologica. Nel panottico penitenziario, dove l’individuo viene gradualmente privato della sua dignità (e, nel caso della donna, della sua femminilità), il corpo diventa l’unico, ridottissimo spazio in cui egli sente di esistere come ‘se stesso’, come titolare di una soggettività e di un vissuto personale. Ecco perchè, in questo caso, le ferite corporali assumono un significato complesso: evento che rompe la routine del carcere, sfida politica verso i rappresentanti dell’istituzione e del sistema giudiziario, ma anche richiesta d’aiuto verso il mondo esterno, o addirittura ricatto affettivo verso i familiari. Ciò che è in gioco attraverso la lesione, dunque, non è la debolezza dell’identità, ma la rivendicazione della sua forza, oltraggiata e ‘ingabbiata’ dalla detenzione. Solo in taluni casi la lesione che il detenuto s’infligge ha il significato di una resa – ma allora si traduce più decisamente (e daccapo, come sfida postuma al carcerario) in suicidio. Il fenomeno dell’autolesionismo adolescenziale è molto più opportunamente accostato da Le Breton a quello della body art. Il soggetto intende utilizzare il proprio corpo vivo come una superficie di sperimentazione artistica che sia anche una critica dell’esistente; non cerca di produrre un oggetto, un suono, un testo, ma di provocare la società attraverso lo spettacolo del proprio corpo ferito e sanguinante. Le Breton ricorda, tra gli altri, l’esempio di Gina Pane (la quale ha operato sprt. negli anni settanta), che, davanti a un “pubblico”, camminava scalza su pioli acuminati, si tagliava le palpebre, si incideva il ventre per “denunciare” la violenza sociale. Tralasciando il problema dell’inconfessabile esibizionismo masochista e dell’altrettanto inconfessabile voyeurismo sadico insiti in simili performance, mi sembra lecito interrogarsi in modo radicale sul perchè gli artisti vivano tali esperienze come una forma di maturazione e di potenziamento di sè, e ricondurle così all’autolesionismo giovanile. Il presupposto teorico da cui muove l’analisi socio-antropologica di Le Breton è duplice. Da un lato, egli ritiene che il ricorso alla lesione del corpo da parte del soggetto debba essere inserito in un linguaggio, o meglio che l’autolesionismo sia sempre una specie di appello rivolto all’altro, affinchè riconosca il disagio del soggetto ferito: le persone che si tagliano, si incidono, si feriscono volontariamente e/o segretamente in una sorta di rituale privato (o pubblico, nel caso dei performers), tentano in realtà di comunicare con qualcuno, e, pur rinnegando ogni razionalità (= istinto di conservazione o, potremmo definirlo con un pizzico di vecchia etica, rispetto per la propria integrità fisica), non cercano affatto di uccidersi, quanto piuttosto di partorire attraverso il dolore autoinflitto una nuova forma-di-vita, un nuovo sè che solo attraverso le ferite può venir espresso, comunicato e, dunque, portato a significazione. D’altra parte, Le Breton mostra in che misura questo fenomeno, per quanto talvolta caratterizzato da ingenue forme di nostalgia dell’arcaico (cfr. ad es. i modern primitives), debba essere rigorosamente distinto dal rituale del dolore praticato nelle culture primitive in un contesto simbolico assolutamente non-individualistico: l’individuo isolato, debole e afasico della società occidentale ricorre alle ferite, segna la propria pelle, fraintendendo completamente la funzione sociale che esse, e i segni in genere, rivestono nelle comunità primitive; come una sorta di cadavere o di zombie culturale, egli non si procura le ferite per indicare in modo tradizionale (religioso) la propria appartenenza al gruppo e il ruolo che vi riveste, ma, appunto, per uscire dallo stato di morte psichica (non, letteralmente, dalla prigione) in cui si sente intrappolato: scalfisce il proprio corpo per sentirsi più vivo, perchè altrimenti non riuscirebbe a sentirsi vivo. Il dolore diventa cioè un surrogato di percezione del sè, una forma estrema di ricerca del senso, laddove ogni senso sembra ormai spento o estinto. In questa prospettiva, la pelle non è tanto la superficie da cui gridare la propria morte sociale (ad es. quella del detenuto, rifiutato dalla società), ma diventa piuttosto un foglio su cui scrivere il proprio vuoto malessere, o su cui incidere, più banalmente, la propria inadeguatezza ad affrontare la sofferenza psichica con adeguati strumenti linguistici o con quella che, in psicologia, si chiamerebbe ristrutturazione cognitiva. Se è vero, come ricorda lo stesso Le Breton, che i punk degli anni settanta-ottanta (dai quali è partita, come dalle comunità omosessuali della West Coast, la pratica del cutting e della scarificazione), non potendo più cambiare il mondo, o non ritenendo più di poterlo cambiare come i fratelli maggiori degli anni sessanta, cominciarono rabbiosamente – in modo politicamente scorretto – a cambiare e mostrare il proprio corpo, facendosi piercing, tatuaggi, ecc., allora è anche vero che i soggetti analizzati da Le Breton nel suo libro cambiano il proprio corpo, lacerano la loro pelle perchè non sono più in grado di cambiare neppure se stessi, e devono dunque illudersi di poterlo fare. Il ‘mondo’, inteso come società, non è affatto in questione, la politica è fuori gioco: non si sogna più il mutamento esterno, la trasformazione totale o parziale della società, ma non si riesce più nemmeno a strutturare un mutamento interno, soggettivo – a costruire o quanto meno simulare un processo di soggettivazione. Con l’eccezione dei detenuti in carcere, la cui condizione costituisce una causa adeguata (per dirla, paradossalmente, in termini spinoziani) di autolesionismo estremo (ad es. ingerire lamette), in tutti gli altri casi analizzati da Le Breton (compresa la body art), la scarica dell’aggressività sul proprio corpo costituisce un completo fallimento di quella soggettività che invece, talvolta con un linguaggio ridicolmente enfatico, gli autolesionisti pretendono di aver riscoperto o addirittura potenziato. In particolare, nel caso della body art, ogni presunta e residua volontà di épater le bourgeois non è altro che una sorta di grado zero della creatività: poichè non so fare nulla (non so dipingere, non so scrivere, non so scolpire, non so suonare, non so recitare, e così via) trasformo il mio corpo in un ormai de-politicizzato teatro della crudeltà; dopo una sorta di auto-anestesia adrenalinica, di cui parlano molti artisti, ci si ferisce con il pretesto di ricordare così al “pubblico” la sofferenza subita dall’altro, invece che scelta. Si pretende cioè di creare un’equivalenza simbolica tra la dignità tolta ad un essere umano in una camera di tortura e l’oscenità nauseabonda di una performance a base di sangue, urina, ecc.: estremo oltraggio nei confronti di chi il dolore fisico lo ha patito o lo patisce senza via di fuga, senza speranza, magari prima di venire ucciso, oppure nei confronti di chi lo deve affrontare attraverso la malattia, magari nel suo stadio terminale. Tutto ciò non è molto diverso dalla stupidità dell’autolesionismo adolescenziale, e solo alla fine del suo testo Le Breton sembra riconoscere che, lungi dall’essere un ibrido tra primitivo e postmoderno, si tratta solo di una patetica, infantile negazione della sofferenza psichica e, in fondo, di quella morte che tutti ci ferisce e ci lacera.

(Eleonora

de Conciliis)

|